大南门文化印记(下)

县学,进士从这里起步

程鹏 梦缘

龙游兴学,源远流长。旧时,儒学既为地方教育行政机构,又是培养人才之所。儒学按行政区域分为两类,由州、府设立的称州学,由县设立的称县

学。童生通过最低一级考试得以入读县学,县学生员具备参加乡试资格,中乡试者为举人。

宋代创办屡毁屡建

宋庆历四年(1044),仁宗皇帝下诏州、县立学,龙游始建文宣王殿,即孔庙。至和初(1054),县尉刘达元扩建文宣王殿,始创县学,址学前街(原址今为龙游大酒店)。宣和三年(1121),方腊起义,进攻龙游,县学在明军与方腊起义军的交战中被毁。七年(1125)知县邵洪重建县学于县署之西。绍兴三年(1133),知县李萃民在县学内建御书阁,藏高宗皇帝御书《孝经》、夫子像。十九年(1149)知县吴芑始置学田,收取租息,以为县学经费。

元至元初(约1271),县学毁。至元二十年(1283),镇守千户周旺倡议修复,达鲁花赤等募捐重建。至顺三年(1332),达鲁花赤察儿可马重修,并增置学田。至正末(约1368),县学在战争中复毁。

明洪武初(1370),知县刘庚重建。景泰二年(1451),佥事陈永视学窄隘,据训导康迪呈报,檄文知县张惠扩建更新,市民方彰祖捐地广基,又买进市民余善进园地营造学官舍,并街头重建文庙、戟门、明伦堂、斋楼。弘治年间,知县袁文纪创尊经阁于明伦堂,贮《四书大全》、《易》、《诗》、《书》、《春秋》、《礼记集注》、《理性大全》、《通鉴》 各一部。袁文纪还重修县学,使县学初具规模。

嘉靖二十二年(1543)冬,城中大火,县学又焚毁。三十九年(1560),知府杨准、知县甘用世重建修复。崇祯元年(1628),知县刘日曦新葺房屋50余楹。十三年二月,城中大火,每日焚烧数处,半个月才止,高楼大宅为之一空。

儒风兴盛集资办学

明末清初战事频繁,地方官府穷于应付战争。至清顺治十二年(1655),除明伦堂、尊经阁、西训导斋三间、东小屋五六间外,其余房屋均毁。

清康熙五年(1666),教谕黄涛锐意兴复,捐俸薪银一百余两,遍募士民钱谷及千金,知县艾朝栋先后捐赀七百两,县人余恂倡输百余金,翌年动工。直至二十二年(1683)春,知县许琯捐俸倡输始竣工。乾隆二十六年(1761),知县万世荣、教谕周书、训导黄萃钦捐倡修建,费银二千余两,耗时三年修竣。道光四年(1824),教谕许镐、训导陈丰以修学宫事具请于府,募捐得银一万一千六百余两,对学宫开大规模展大修缮。清咸丰十一年(1861),太平军李世贤部攻破县城。同治元年(1862)七月,浙江巡抚左宗棠率清兵到龙游,在衢江北岸团石汪设大营,指挥所属各部,与占据县城的太平军激战。至十月,城中太平军油盐薪炭俱缺,拆屋为炊。第二年正月,左宗棠部清军攻下县城。经此兵燹,县城一片焦土,县学除大成殿外,余均烧毁。

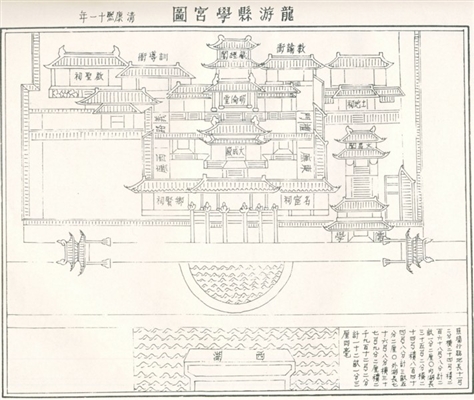

清同治十二年(1873),由知县朱朴、教谕褚荣槐、训导杨征与县人等倡议募捐重建,在城乡分设五局募捐承修。城区承修棂星门、教谕署;东乡承修县学头门、训导署、崇圣祠、土地祠;南乡承修戟门、明伦堂、龙丘祠、忠义祠、节孝祠;西乡承修龙门、东西两庑、名宦祠、乡贤祠;北乡承修文昌阁;而大成殿、内外泮池、启圣祠、川廊、碑屋、填册公所、学宫围墙则由城乡共同承修。在承修期间,南乡承修者首先建成,城次之。其余各乡也次第兴修。至光绪九年(1883)全部竣工。清光绪二十九年罢科举,县学遂废。

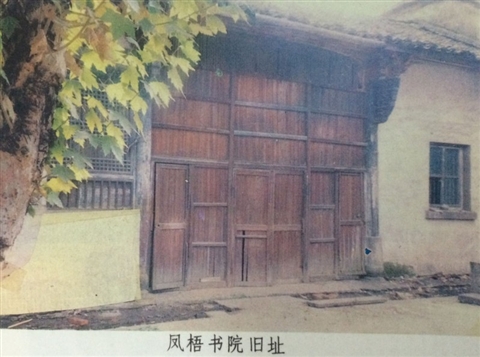

凤梧书院高等小学

随着科举制度的终结,县学被废,凤梧书院逐步成为龙游的主要学府。

凤梧书院 位于县学西侧,即今九曲巷一带。清道光二十一年(1841),龙游县知县秦淳熙倡捐募款创建,于次年冬建成。规模为正门三间,题有“凤梧书院”匾额;二进仪门三间,中为大堂三间;三为讲堂三间,讲堂之左建有楼房,楼下朝南六间,朝北六间,东西厢房各一间,为驻院山长憩息之所;讲堂之右另建朝南、朝北平房各三间;讲堂东西厢房左右两侧另建寝室(时称号舍,可容千人坐住)等。总建房一百数十间,化费银两一万余两。并以捐募剩余之钱置买田产,以充书院基金。

当时掌教可以查考的仅有王宝华一人,宝华为嘉庆十四年(1809)进士,由庶常改任四川名山知县,辞官后仍居龙游。书院落成时宝华咏 《凤梧书院落成纪事六十四韵》以示庆贺,诗中有“百年新讲席,四季课公堂,潇潇弦歌声,追陪弟子行”之句,其热心教学之情,洋溢于字里行间。知县秦淳熙亦咏诗欢庆书院落成,并为凤梧书院撰写了碑记。从学者甚多,学业有成的也不少,如王日烜(进士、知县)、余恩镍(广东道员)、余照(岁贡)等。

清咸丰、同治年间,太平天国战争,书院遭毁,院舍尽为瓦砾,册籍沦佚。道光绪十四年(1888),知县高英始议恢复凤梧旧观,召集城乡绅董商议,决定按当时乡以下行政机构,全县一百四十二图分图募捐,筹集巨资,在旧址重建,并指派南乡两绅董林巨伦、傅元龙监工督造。是年七月开工,至次年十二月落成。经清查整顿书院旧有产业,计田五百余亩,山六亩余。

光绪二十年(1894),知县邹寿祺始招收生童,余庆椿被聘为山长。余庆椿幼从祖训,学业专攻,研究《说文》《尔雅》等经籍,掌故之学致为精通,词赋及古近诗体别有风格,二十四岁后游学四方,五年后始归,学问益有长进。咸丰战事后凤梧书院无山长,学风不振。庆椿就职后加以整顿,学风很快好转,从学者骤增。光绪二十一年,知县张炤到任后,即捐助薪俸修建书院,同时清理院产,购置图书三百一十部,计八千三百七十五册,藏于书院东西两楼,并聘请慈溪籍龙游县学教谕冯一梅兼任凤梧书院山长。光绪二十三年,张炤始建凤梧书院藏书楼。

光绪二十八年(1902),清政府颁布《小学堂章程》,规定全国城镇、乡村均建立高等或初等小学堂,各州、府、县均得先行创办高等小学堂一所,作为办学示范。自此后凤梧书院逐步演变为凤梧高等小学堂和后来的县立凤梧高等小学校。

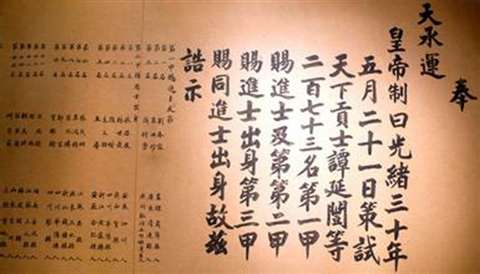

光绪二十九年(1903)二月,凤梧书院改为“凤梧高等小学堂”,学堂设总理一人总理校务,由余庆龄担任,后改称堂长。光绪三十一年,改科举考场为校舍。光绪三十三年(1907),学堂附设简易师范科,当年招收学生十二人,次年增至十四人。

民国元年(1912),凤梧高等小学堂改为龙游县立“凤梧高等小学校”,为全县第一所高等小学校。1927年下半年,区立培坤女子高等小学并入,改名龙游县立中山小学,后改称龙游县立中山中心小学。1940年,改名龙游县城区镇中心学校。抗战时期,学校暂迁城郊兰石村,借徐氏宗祠为校舍。1945年,改名龙游县简易师范学校附属小学。1950年8月改为城关镇第一中心小学,为西门小学的前身。