彩虹飞渡映明月

●刘恩聪

龙游水系发达,河道众多。而平山压水,连城渡江

的是众多沧桑隐忍、气惊云波的桥。

在乡村,那小桥,几条长石,几块木板,几根老竹,肩并肩,身靠身,悠悠然地支在小溪小沟上,没落萋萋芳草间,犹如一抹浅浅淡淡的写意山水。贺羊桥、神仙桥、久安桥、五都桥、古虹桥……枕着溪流,守着村庄,伴着古树,每一座老桥,都是夕阳下的一幅画,秋风中的一首歌,或滋一段传奇,或养一个故事。

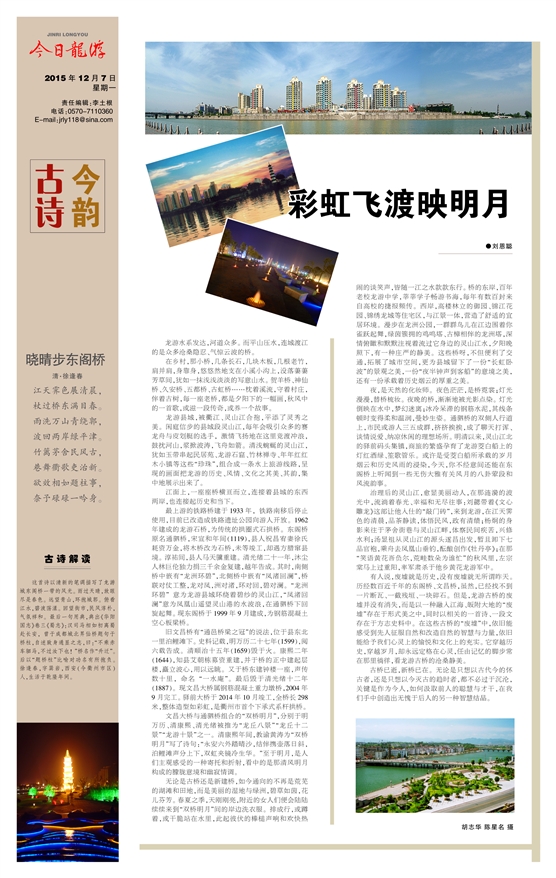

龙游县城,被衢江、灵山江合抱,平添了灵秀之美。闲庭信步的县城段灵山江,每年会吸引众多的赛龙舟与皮划艇的选手,激情飞扬地在这里竞渡冲浪,鼓扰河山,浆掀波涛,飞舟如箭。清浅蜿蜒的灵山江,犹如玉带串起民居苑、龙游石窟、竹林禅寺、年年红红木小镇等这些“珍珠”,组合成一条水上旅游线路,呈现的画面把龙游的历史、风情、文化之其美、其韵,集中地展示出来了。

江面上,一座座桥横亘而立,连接着县城的东西两岸,也连接起历史和当下。

最上游的铁路桥建于1933年,铁路南移后停止使用,目前已改造成铁路遗址公园向游人开放。1962年建成的龙游石桥,为传统的拱圈式石拱桥。东阁桥原名通驷桥,宋宣和年间(1119),县人祝昌宥妻徐氏耗资万金,将木桥改为石桥,未等竣工,却遇方腊窜县境。淳祐间,县人马天骥重建。清光绪二十一年,沐尘人林巨伦独力捐三千余金复建,越年告成。其时,南侧桥中嵌有“龙洲环碧”,北侧桥中嵌有“凤渚回澜”,桥联对仗工整,龙对凤,洲对渚,环对回,碧对澜。“龙洲环碧”意为龙游县城环绕着碧纱的灵山江,“凤渚回澜”意为凤凰山遥望灵山港的水波浪,在通驷桥下回旋起舞。现东阁桥于1999年9月建成,为钢筋混凝土空心板梁桥。

旧文昌桥有“通邑桥梁之冠”的说法,位于县东北一里泊鲤滩下。史料记载,明万历二十七年(1599),阅六载告成。清顺治十五年(1659)毁于火。康熙二年(1644),知县艾朝栋募资重建,并于桥的正中建起层楼,矗立波心,用以远眺。又于桥东建钟楼一座,声传数十里,命名“一水庵”。最后毁于清光绪十二年(1887)。现文昌大桥属钢筋混凝土重力墩桥,2004年9月完工。驿前大桥于2014年10月竣工,全桥长298米,整体造型如彩虹,是衢州市首个下承式系杆拱桥。

文昌大桥与通驷桥组合的“双桥明月”,分别于明万历、清康熙、清光绪被推为“龙丘八景”“龙丘十二景”“龙游十景”之一。清康熙年间,教谕黄涛为“双桥明月”写了诗句:“永安六外踏晴沙,结伴携壶落日斜,泊鲤滩声分上下,双虹夹镜冷生华。”至于明月,是人们主观感受的一种寄托和折射,看中的是那清风明月构成的朦胧意境和幽寂情调。

无论是古桥还是新建桥,如今通向的不再是荒芜的湖滩和田地,而是美丽的湿地与绿洲,碧草如茵,花儿芬芳。春夏之季,天刚刚亮,附近的女人们便会陆陆续续来到“双桥明月”间的岸边洗衣服。排成行,或蹲着,或干脆站在水里,此起彼伏的棒槌声响和欢快热

闹的谈笑声,皆随一江之水款款东行。桥的东岸,百年老校龙游中学,莘莘学子畅游书海,每年有数百封来自高校的捷报频传。西岸,高楼林立的御园、锦江花园、锦绣龙城等住宅区,与江景一体,营造了舒适的宜居环境。漫步在龙洲公园,一群群鸟儿在江边围着你雀跃起舞,绿茵簇拥的鸡鸣塔、古樟相伴的龙洲塔,深情俯瞰和默默注视着流过它身边的灵山江水,夕阳晚照下,有一种庄严的静美。这些桥呀,不但便利了交通,拓展了城市空间,更为县城留下了一份“长虹卧波”的景观之美,一份“夜半钟声到客船”的意境之美,还有一份承载着历史烟云的厚重之美。

夜,是天然的化妆师。夜色茫茫,是桥霓裳;灯光漫漫,替桥梳妆。夜晚的桥,渐渐地被光影点染。灯光倒映在水中,梦幻迷离;冰冷呆滞的钢筋水泥,其线条顿时变得柔和温润,曼妙生姿。通驷桥的双侧人行道上,市民或游人三五成群,挤挤挨挨,成了聊天打诨、谈情说爱、纳凉休闲的理想场所。明清以来,灵山江北的驿前码头集镇,商旅的繁盛孕育了龙游茭白船上的灯红酒绿、笙歌管乐。或许是受茭白船所承载的岁月烟云和历史风雨的浸染,今天,你不经意间还能在东阁桥上听闻到一些无伤大雅有关风月的八卦荤段和风流韵事。

治理后的灵山江,愈显美丽动人,在那涟漪的波光中,流淌着春光、幸福和无尽往事:刘勰带着《文心雕龙》这部让他入仕的“敲门砖”,来到龙游,在江天霁色的清晨,品茶静读,体悟民风,政有清绩;杨炯的身影来往于茅舍街巷与灵山江畔,体察民间疾苦,兴修水利;汤显祖从灵山江的源头遂昌出发,暂且卸下七品官袍,乘舟去凤凰山垂钓,酝酿创作《牡丹亭》;在那“笑语黄花吾负尔,荒畦数朵为谁忙”的秋风里,左宗棠马上过重阳,率军肃杀于他乡黄花龙游军中。

有人说,废墟就是历史,没有废墟就无所谓昨天。历经数百近千年的东阁桥、文昌桥,虽然,已经找不到一片断瓦、一截残垣、一块碎石。但是,龙游古桥的废墟并没有消失,而是以一种融入江海、皈附大地的“废墟”存在于形式美之中,同时以相关的一首诗、一段文存在于方志史料中。在这些古桥的“废墟”中,依旧能感受到先人征服自然和改造自然的智慧与力量,依旧能给予我们心灵上的愉悦和文化上的充实。它穿越历史,穿越岁月,却永远定格在心灵,任由记忆的脚步常在那里徜徉,看龙游古桥的沧桑静美。

古桥已逝,新桥已在。无论是只想以古代今的怀古者,还是只想以今灭古的趋时者,都不必过于沉沦,关键是作为今人,如何汲取前人的聪慧与才干,在我们手中创造出无愧于后人的另一种智慧结晶。

胡志华 陈星名 摄